Mi hanno lasciato sulla soglia dell’appartamento di qualcun altro. Venticinque anni dopo venne a lavorare per me come governante, senza riconoscere nella proprietaria la figlia che aveva abbandonato.

“Cos’è un bambino senza radici? Niente. Solo un fantasma che ha trovato un corpo in cui vivere.”

“Ti sei sempre sentito come un fantasma?” Miguel chiese, mescolando lentamente il caffè nella mia spaziosa cucina.

Lo guardai. Lui era l’unico a conoscere tutta la verità. Colei che mi ha aiutato a trovarla: la donna che mi ha portato in grembo e poi mi ha gettato via come una gomma inutile.

Il mio primo grido non riuscì ad addolcire il suo cuore. L’unica cosa che lasciò fu un biglietto su una coperta economica: “Perdonami”. Una parola. Tutto l’amore che non avrei mai conosciuto.

Luisa Martínez ed Ernesto Sánchez, una coppia anziana senza figli, mi trovarono una mattina di ottobre. Aprirono la porta e videro un fagotto che piangeva. Avevano abbastanza umanità da non portarmi in orfanotrofio, ma non abbastanza per amarmi.

“Tu vivi nella nostra casa, Alejandra, ma ricorda: tu sei una sconosciuta per noi, e noi per te”, ripeteva Luisa ogni anno nell’anniversario della mia scoperta.

Il suo appartamento era la mia gabbia. Mi hanno dato un angolo nel corridoio con un letto pieghevole. Mangiò gli avanzi separatamente, freddi. Compravano i vestiti nei mercatini delle pulci, sempre due taglie più grandi. “Crescerai”, disse. Ma quando l’ho fatto, i vestiti erano già rovinati perché erano vecchi.

A scuola ero l’emarginato. «Figlia di nessuno», «abbandonata», sussurravano alle mie spalle.

Non pianse. Affinché? Teneva tutto dentro: forza, rabbia, determinazione. Ogni insulto, ogni sguardo freddo erano carburante.

A tredici anni ho iniziato a lavorare: distribuivo volantini, portavo a spasso i cani. Nascose i soldi in una fessura del terreno. Un giorno Luisa lo trovò.

“L’hai rubato?” chiese, stringendo le banconote accartocciate. —Sapevo che il sangue non mente…

—È mio. L’ho vinto, risposi.

Li gettò sul tavolo:

—Allora paga. Per il cibo. Alle stelle. Era ora.

A quindici anni lavoravo ogni minuto libero. A diciassette anni sono entrato all’università, in un’altra città. Sono partita con uno zaino e una scatola: dentro c’era il mio unico tesoro, una foto da neonata scattata da un’infermiera prima che mia “mamma” mi portasse fuori dall’ospedale.

“Non ti ha mai amato, Ale”, mi disse Luisa mentre ci salutavamo. —Nemmeno noi. Ma almeno siamo stati onesti.

Nella residenza condividevo la stanza con tre ragazze. Ho mangiato noodles istantanei. Ho studiato fino allo sfinimento: solo voti alti, solo borse di studio. Di notte lavoravo in un supermercato aperto tutta la notte. I miei compagni di classe ridevano dei miei vestiti logori. Non li ho sentiti. Sentivo solo una voce dentro di me: la troverò. Ti faccio vedere cosa ha buttato via.

Non c’è niente di più terribile che sentirsi come se non importasse a nessuno. Si conficcano come schegge sotto la pelle, impossibili da rimuovere.

Miguel conosceva la mia storia. Sapevo come fare per andare avanti. Come mi muovevo in avanti, come se mi mancasse il fiato.

“Sai che questo non ti porterà la pace”, mi avvertì una volta.

“Non voglio la pace”, risposi. —Voglio chiudere questo capitolo.

La vita è imprevedibile. A volte capita che l’opportunità arrivi quando meno te l’aspetti. Durante il nostro terzo anno, un professore ci ha chiesto di progettare una strategia di marketing per un marchio di cosmetici naturali.

Ho passato tre giorni senza dormire. Tutto il dolore, tutta la fame di riconoscimento sono emersi in quel progetto. Quando lo presentai, in classe calò il silenzio.

Una settimana dopo, il mio professore irruppe nel mio ufficio:

—Alejandra! Gli investitori di Barcellona hanno visto il tuo lavoro. Vogliono incontrarsi.

Mi hanno offerto una quota dell’azienda, non uno stipendio. Firmai tremando: non avevo nulla da perdere.

Un anno dopo, il progetto decollò. La mia quota si è trasformata in denaro che non avrei mai immaginato. Abbastanza per pagare la quota di ingresso di un appartamento in centro, per nuovi investimenti.

Tutto è stato veloce. A ventitré anni avevo la mia casa: spaziosa e luminosa. Ho preso solo lo zaino e quella scatola. Il passato è alle nostre spalle.

Ma non c’era felicità. Semplicemente vuoto.

“Hai un fantasma sulle spalle”, disse Miguel.

E annuii. Fu allora che si offrì di aiutarmi. Non era solo un mio amico, ma anche un investigatore privato. Due anni di ricerche. Centinaia di vicoli ciechi. Finché non la trovò.

Irene Molina. 47 anni. Divorziata. Viveva in periferia, in un isolato fatiscente. Lavori sporadici. Senza figli. “Senza figli”: quelle parole mi bruciarono più di ogni altra cosa.

Mi ha mostrato la sua foto. Un volto consumato dalla vita. Occhi senza luce.

—Cerca un lavoro— disse Miguel. —Pulisce i pavimenti. Sei sicuro?

—Assolutamente sì— risposi.

Abbiamo pubblicato un annuncio. Miguel ha fatto l’intervista alla mia scrivania. Stavo guardando attraverso una telecamera nascosta.

“Hai esperienza, Irene?” chiese con tono professionale.

—Sì— le sue dita screpolate si contorcevano. —Hotel, uffici… Lavoro duro.

—Il datore di lavoro è esigente. Pulizia impeccabile, puntualità.

-Capisco. Ho bisogno di questo lavoro…

La sua voce si spezzò e la sua schiena si incurvò. Del suo orgoglio non restava nulla.

“È stata assunta a titolo di prova”, annunciò Miguel.

Quando se ne andò, lasciò il suo documento d’identità sul tavolo. Il documento di colui che mi ha dato la vita e mi ha tolto l’amore.

“Vuoi davvero continuare?” chiese.

—Ora più che mai— risposi.

Una settimana dopo venne a casa mia. Con stracci e profumo di limone. Un’ombra piegata del mio passato.

Il primo incontro fu breve. Un saluto brusco, fingendo di essere occupato.

Non mi ha riconosciuto. Ho visto solo la paura di perdere il lavoro.

La guardavo mentre strofinava i miei pavimenti, stirava le mie camicette, lucidava i miei specchi. Lasciai delle mance: non per pietà, ma perché lui tornasse.

Due mesi. Otto pulizie. Irene è diventata invisibile in casa mia.

A volte incrociavo il suo sguardo nelle mie foto: davanti alla Sagrada Familia, alle conferenze, con i soci. Mi scrutò il viso. E mi chiedevo: lo sai?

Miguel brontolò:

—La torturi. E te stesso.

Forse. Ma non riuscivo a fermarmi.

Finché tutto non è cambiato.

Un giorno si fermò davanti a una libreria. Mi ha scattato la foto della laurea. Dalla porta vidi le sue dita tremanti accarezzare lo stipite.

Mi avvicinai.

“Mi riconosci?” Chiesi freddamente.

La foto gli tremava tra le mani. Si voltò, spaventata come una ladra.

—Mi scusi… La polvere mi irrita gli occhi…

Mi sedetti con il cuore che mi batteva forte.

—Siediti— ordinai.

Obbedì, seduto sul bordo della sedia.

—Sembra così tanto…— sussurrò. —A una ragazza. Molto tempo fa…

Non ce la facevo più.

—Irene, venticinque anni fa hai lasciato un bambino sulla porta. Una ragazza. Alejandra. Guardami.

Lui alzò lo sguardo. E lui capì.

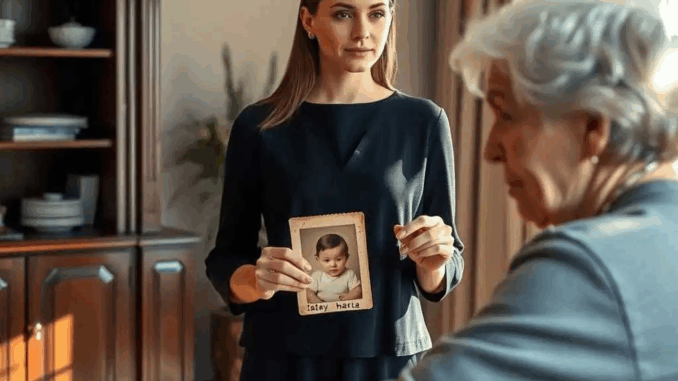

Ho scattato quella foto unica.

-Sono io. Mi ha abbandonato. Perché?

Il suo viso si sgretolò. Cadde in ginocchio.

—Ero giovane. Suo padre ci ha lasciato. I miei genitori mi hanno cacciato di casa. Non sapevo cosa fare…

“E mi hai buttato via?” “E mi hanno buttato via come se fossi spazzatura?” La mia voce suonava più fredda del marmo del mio pavimento, ma alla fine, dopo tutti questi anni, tutto ciò che riuscii a fare fu chiudere gli occhi e sussurrare: “Venti minuti, poi voglio che questa casa brilli come se tu non fossi mai stato qui”.

Để lại một phản hồi